日本の色を愉しむ

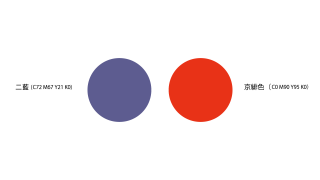

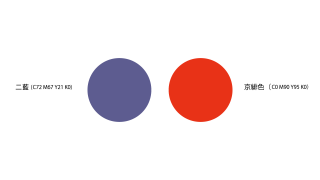

日本の色を愉しむ 二藍(ふたあい)/京緋色(きょうひいろ)

寄稿者:橋本繁美二藍(ふたあい)藍の上に紅花を染め重ねた明るく渋い青紫色のこと。二藍は一色の名前でなく、古くは紅のことを「紅藍(くれない)と表記し、青みの二藍から紅に近い二藍まで幅広い色がある。年齢を重ねるほど、青みの濃い二藍を選び、若い人...

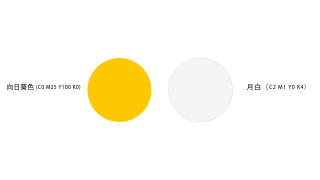

日本の色を愉しむ

日本の色を愉しむ  京を歩く

京を歩く  Kimono Factory nono

Kimono Factory nono  日本の色を愉しむ

日本の色を愉しむ  京を歩く

京を歩く  日本の色を愉しむ

日本の色を愉しむ  京を歩く

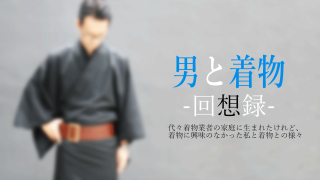

京を歩く  男と着物 - 回想録 -

男と着物 - 回想録 -  日本の色を愉しむ

日本の色を愉しむ  京を歩く

京を歩く