京を歩く

京を歩く 寄稿115 古い西洋建築が残る三条界隈 / 京を歩く

寄稿者:橋本繁美三条烏丸のみずほ銀行から西に向かうと、1555年の創業以来、美を創造し続けてきた千總本店がある。ギャラリーは、千總の所蔵する作品の数々をはじめ、伝統と創造、工芸の未来といった美が展示されている。その敷地には三条烏丸御所跡の石...

京を歩く

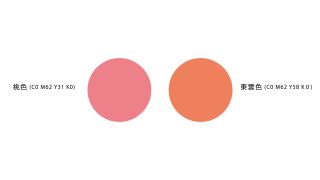

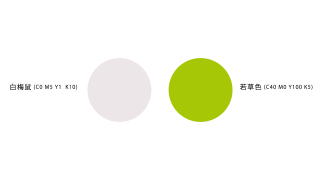

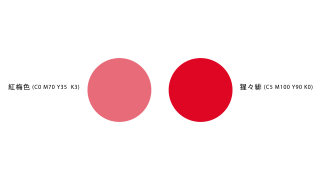

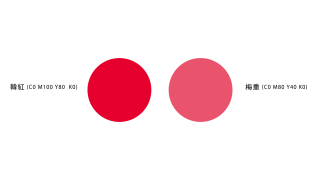

京を歩く  日本の色を愉しむ

日本の色を愉しむ  京を歩く

京を歩く  京を歩く

京を歩く  日本の色を愉しむ

日本の色を愉しむ  京を歩く

京を歩く  日本の色を愉しむ

日本の色を愉しむ  京を歩く

京を歩く  日本の色を愉しむ

日本の色を愉しむ  京を歩く

京を歩く