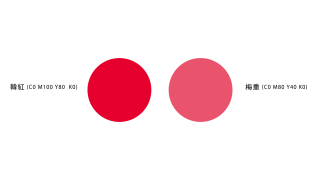

日本の色を愉しむ

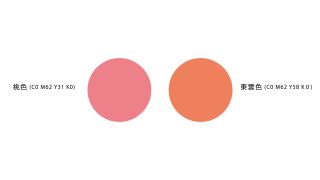

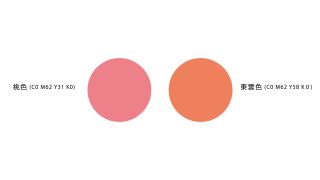

日本の色を愉しむ 東雲色(しののめいろ)/桃色(ももいろ)

寄稿者:橋本繁美東雲色(しののめいろ)春はあけぼの やうやう白くなりゆく山際 少し明かりて 紫だちたる雲の細くたなびきたる 『枕草子』清少納言春は夜がほのぼのと明けようとする頃がよい。日が昇るにつれ、だんだんと白んでいく、山際の辺りがいく...

日本の色を愉しむ

日本の色を愉しむ  日本の色を愉しむ

日本の色を愉しむ  日本の色を愉しむ

日本の色を愉しむ  日本の色を愉しむ

日本の色を愉しむ  日本の色を愉しむ

日本の色を愉しむ  日本の色を愉しむ

日本の色を愉しむ  日本の色を愉しむ

日本の色を愉しむ  日本の色を愉しむ

日本の色を愉しむ  日本の色を愉しむ

日本の色を愉しむ  日本の色を愉しむ

日本の色を愉しむ