日本の色を愉しむ

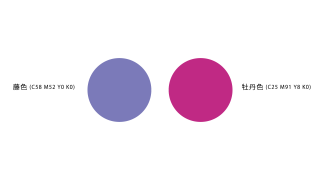

日本の色を愉しむ 藤色(ふじいろ)/牡丹色(ぼたんいろ)

寄稿者:橋本繁美藤色(ふじいろ)やや青みがかった淡い紫。藤の花に似た澄んだ色を出すために蓼藍と紅花をかけ合わせている。紫が至上の色だった平安朝で、女性の美しさを引き立てる高貴な色とされてきた。藤はマメ科のツル性落葉大木で、ノダ藤はツルが右巻...

日本の色を愉しむ

日本の色を愉しむ  日本の色を愉しむ

日本の色を愉しむ  日本の色を愉しむ

日本の色を愉しむ  日本の色を愉しむ

日本の色を愉しむ  日本の色を愉しむ

日本の色を愉しむ  日本の色を愉しむ

日本の色を愉しむ  日本の色を愉しむ

日本の色を愉しむ  日本の色を愉しむ

日本の色を愉しむ  日本の色を愉しむ

日本の色を愉しむ  日本の色を愉しむ

日本の色を愉しむ