日本の色を愉しむ

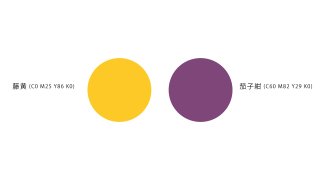

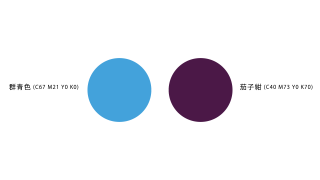

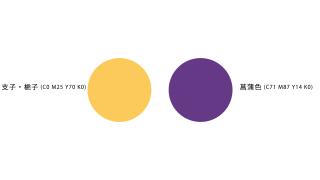

日本の色を愉しむ 藤黄(とうおう)/茄子紺(なすこん)

寄稿者:橋本繁美藤黄(とうおう)温かみのある冴えた黄色。藤黄は中国の伝統的な顔料「藤黄(トウホアン)」を日本語読みした色名。東南アジアが原産の草雌黄(くさしおう)というオトギリソウ科の熱帯常緑樹。その樹脂からつくられ、そのあざやかな黄色から...

日本の色を愉しむ

日本の色を愉しむ  日本の色を愉しむ

日本の色を愉しむ  日本の色を愉しむ

日本の色を愉しむ  日本の色を愉しむ

日本の色を愉しむ  日本の色を愉しむ

日本の色を愉しむ  日本の色を愉しむ

日本の色を愉しむ  日本の色を愉しむ

日本の色を愉しむ  日本の色を愉しむ

日本の色を愉しむ  日本の色を愉しむ

日本の色を愉しむ  日本の色を愉しむ

日本の色を愉しむ